退休后的金先生想亲眼看看火箭。他和老伴从上海赶来文昌,乘了一段公交后下车,漫步在东郊椰林的旅游公路边。有“懂行”的人告诉他,这是普通人能走到的距离火箭最近的地方。他站在路口,透过一道不怎么高的栅栏看到了高耸的发射架,心心念念的火箭,就包裹在咫尺之遥的钢铁巨物里。

他身后,发射场门前的十字路口,一分钟内12辆小汽车驶过。不远处的庄稼田里,戴着斗笠的妇女在侍弄新植的花生。金先生有点诧异:小时候,在父亲的同学、造火箭的叔叔任新民的描述里,火箭是那么那么遥远。为何现在,他觉着火箭就在普通人身边?

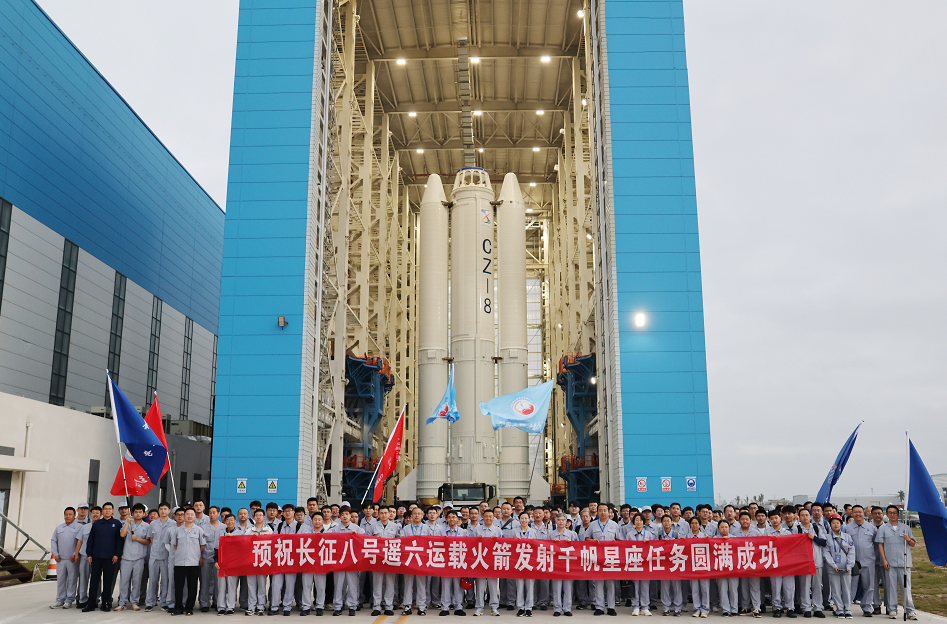

金先生离开后的隔天,入夜,发射塔静静地打开,通体洁白的长征八号运载火箭露出了真容。附近的村庄,有人站在海边,有人站在房顶,观看火箭在裂空的声响中起飞。这是海南商业航天发射场建成启用后的第二次发射,人们慢慢发现,飞向外太空的火箭,反而离自己更近了……

千帆历尽,这发火箭终于起飞

除去这次,长征八号运载火箭一共实施过3次发射,每一次都引人注目。首飞自不必说,遥二火箭创下了当时我国“一箭多星”发射纪录,遥三火箭则是扛鼎我国探月工程至关重要的中继卫星“鹊桥二号”。

如今,长八火箭第四次起飞。这次任务的关键词,除了“继承”“创新”等,或许还有一丝“淡淡的忧愁”。

这次执飞的火箭继承了长八系列火箭一以贯之的“稳”。成熟的技术、出色的管理和过硬的队伍,使它即便在一座新建发射场的新建工位上起飞,也不会让人过于担忧。

“创新”主要源于随着发射环境变化而伴生的一系列适应性改进。从中国文昌航天发射场到海南商业航天发射场,仅仅数公里之隔,航天科技集团的商显扬却觉得“很多事情都变了”。他最大的感受是以前很多由发射场承担的工作,现在都需要火箭试验队自己完成。为此,试验队专门配置了专业测发团队。

徐洋和高琪便是队伍中的一对师徒。实际上,二人年龄相仿,只是分工不同。在各自单位,徐洋是火箭设计师,高琪是总装操作工,在发射场,徐洋是火箭控制系统指挥,高琪是二岗指挥。对于火箭的设计机理,徐洋更了解,但未来直接在火箭上操作的,却是高琪。两人结为师徒,徐洋要带着高琪更好地了解火箭,慢慢熟练后,高琪将在发射场独立完成操作。这样做的好处是解放设计师,让他们不再为发射场的日常操作所累,专心投入设计工作。

“忧愁”的肇事者,主要是台风“摩羯”。这个超强台风奈何不了钢筋铁骨的发射塔架,对于装有极多精密仪器的火箭,却具备致命的杀伤力。那时,火箭已经伫立在了厂房。得知台风来袭,试验队在“两总”的指挥下,尽最大力量做着万全的准备。他们用防坠网把火箭一级和助推器的组合体,还有火箭的二级分别罩起,防止台风吹落硬物砸坏箭体,想了想,还是不放心,找来结实厚重的绿色苫布,又罩了一层。整流罩安装上了结实的金属吊篮,并用张紧器绑缚,固定在厂房粗大的钢铁立柱上。

“摩羯”在傍晚来袭,试验队员躲在酒店里,听着窗外“黄河大合唱”般的咆哮,水渐渐从紧闭的铝合金门窗缝里逼进,走廊上开始响起硬物的撞击声,有队员房间的窗户被吹掉,雨水涌入,灌湿地板,人们躲进卫生间。很快,信号被“摩羯”切断,他们与外界失去了联系。第二天,台风离去后,商显扬作为第一批队员,立即驱车奔往厂房。一路上,椰树横七竖八,粗大的不知名树木被连根拔起横在了路中央,地上积水遍地,满眼都是狼藉。厂房的大门被吹走,他冲进去,厚重的苫布已经不翼而飞,但防坠网还在,一块坠落的坚硬铁板被它拦下,避免了对火箭的重重一击!

经过一番清点:除地面设备有部分损坏外,试验队全部198人和箭体平安,无人员伤亡情况。与“摩羯”交锋,让整个队伍更加团结,就像是一起出生入死的战友,他们觉得:还有什么困难不能克服?

从0到1,新建一座发射工位

这次发射,要从建一座发射塔架谈起。早在多年前,随着长八火箭的研制,航天科技集团就有在文昌新建一个发射工位的想法,用来发射长征八号系列运载火箭。后来,海南省开始轰轰烈烈建设商业航天发射场,发射场中的一号工位,被定位为长八系列火箭的适用工位。

造火箭、发火箭,是航天科技集团一院的强项,但是给火箭造一个发射工位,还是大姑娘上轿头一回。通过竞争择优和竞标,一院北京航天发射技术研究所以总承包的形式承担了海南商业航天发射场一号发射工位和发射区加注供气系统建设项目。很快,一群人踌躇满志地从北京南下,来到了海南文昌。

“商业发射场是国家基础性工程,我们所凭借67年宇航发射积攒的底蕴,充分发挥系统集成优势,承担起发射场建设的重任。”北京航天发射技术研究所商发建设专班主任张国栋说。完整地实施发射工位和加注供气系统建设,对该所来讲是头一次,他们把它视作“安身立命、持续发展”的事业,拿出一股“历史的使命感和责任感”来干。

海南碧海椰风,与北方大不相同,新鲜感过后,困难很快成为常态。

邢春鹏第一批从北京南下,魁梧的北方汉子脸膛已被晒得黑红,习惯了高温和烈日,台风还是让他猝不及防。自新中国成立以来抵达北部湾的最强台风“摩羯”将临时办公房掀飞的时候,邢春鹏觉着“天塌了”,“摩羯”抢劫一般登陆这个距离海边只有数百米的发射场,吹倒了树木,掀飞了房顶,损坏了地面管线。但很庆幸,“天塌了,塔架没塌”——钢铁的构造和过硬的施工,让塔架扛下了“摩羯”致命一击。可台风过后的漫长恢复过程,让按期交付验收的压力陡增。

日升日降,潮涨潮落,项目启动两年后,荒地起高塔。相比我国以前航天发射工位建设,该所承担的一号工位建设时间缩短了大约一半,刷新了发射场建设的速度。

造得出来,还要造得好。一号工位按照发射起飞质量600吨级火箭进行设计,具备液氧/煤油、液氢/液氧推进剂加注能力,建成后的发射场实现了5个首次——首次实现加注后前端无人值守,首次采用挤压式喷水降温降噪,首次把地面排导用于中型液体火箭发射,首次实现二级液氧全过冷加注,首次实现测控系统自主可控。

3月12日,长八火箭在一号工位起飞,发射圆满成功,这意味着新设施完成了刀枪火海的试炼,也标志着该所拥有了商业发射场全面建设能力。

后续,该所还要在一段时间内,继续承担发射场一号工位和加注供气系统的日常维护,包括发射后的检修作业。在更远的将来,他们期待完成“能力复制和提升”——在具备完整发射工位建设能力后,为蓬勃发展的商业航天,建设更多的发射场。

商业的逻辑

喜爱火箭的金先生,大概率不会想到,一枚火箭飞天,背后还有如此之多的波折。国家将商业航天作为新质生产力代表,大力推动其发展,拉近了火箭与普通人的距离,也在慢慢改变着火箭发射的商业逻辑。

商显扬认为,事情的逻辑变简单了,要忙的事情也更多了。在这里,用户购买航天服务可以是这样:从卫星制造商处购买卫星,从火箭制造商处购买火箭,从发射场购买发射服务。其中各方,作为商业活动中平等的参与者,根据合同履约,“纠葛变少了,条理也更清晰了”。

但同时,商业逻辑的改变也带来了做事方式的变化。他举例,在以前,发射场有一岗和二岗之分,分别由发射场和火箭试验队的人员担任。而现在,试验队虽也设置了一岗二岗,但仅为过渡,待到专业测发队伍成熟、稳定,发射场操作将全部由他们接手。无独有偶,除了长八队伍,在其他长征系列火箭队伍中,这一做法正在慢慢推行。不难发现,这是一种基于商业动机的资源配置。专业测发队伍的建设,一方面解放了设计师,优化了人力资源配置,另一方面也大大降低了人员规模,节约了成本。

发射场建设同样如此。在建设时期,北京航天发射技术研究所采用国际主流EPC(设计、采购、施工)总承包模式,实现一支队伍,多个EPC项目,管理高效、质量优质、安全可靠、高性价比等多重效果。投入使用后,火箭测试、加注、发射流程简化高效,满足了商业发射控成本、提效率的需求。邢春鹏说:“社会上,商业卫星需求扩大,发射频次也在变高,发射工位能做到‘7天发射+7天恢复’。”这在国内中型液体火箭发射流程中,已经属于效率很高的存在。

去年,长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场二号工位首飞,现在,一号工位也首战告捷,我国商业航天发射基础设施越来越完备。目前,海南商业航天发射场正全力推进二期项目建设。此次任务发射的十八颗卫星是千帆星座的第五批组网卫星,也是这个巨型低轨商业卫星星座在商业航天发射场的首次试水,中国商业航天产业链成功开启了新的应用实践。

之前,人们聊起文昌,最直观想到的是鲜嫩美味的文昌鸡,现在,漫步文昌街头,火箭开始融入这座海边小城的各个角落。人们不远万里来到这里,看一看火箭发射,再品一品文昌鸡,有人说,这是“俗与雅”的完美融合。或许,孰俗孰雅不重要,在火箭发射前后,如潮水般涌来又离去的人群里,火箭正在从天上走入人间。这或许是“商业”带来的最喜人的改变。

3月12日,这天是植树节,火箭点火,稳稳起飞,告别了它首次栖身的新发射工位。从商业卫星到商业火箭再到商业发射场,我国商业航天正在加速生长拔节,就像栽下的一棵大树,对于果实,人们还有更多的期待。

(赵聪)